【石大记忆】苏联老师教会我“空手”上讲台——访享受国务院政府特殊津贴专家陈良浩教授

时 间:2017年11月7日

地 点:校史馆

人 物:陈良浩

访 谈 人:陈建

摄 像:曹刚

文字整理:刘政发(学生助理)

文稿撰写:陈建

文稿审核:姚明淑

记者: 陈老师,我们是学校档案馆的工作人员,目前正在开展“石大记忆”项目的采访工作,推出这个项目是为了抢救学校的文化记忆,留下石大历史亲历者和见证人的记忆,这是学校宝贵的精神财富。今天想请您给我们分享一下您在教学、科研和管理工作中的体会。

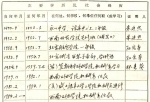

留学苏联成绩全优的感悟

记者 :1959年,您从莫斯科石油学院机械系毕业,随后来到我校任教。您是新中国培养的第一代石油机械专家,请您给我们谈谈您在苏联学习的情况。在苏联的学习对您的教学和科研工作带来了怎样的影响?

陈 :随着我们年龄越来越大,就越来越觉得你们开展的“石大记忆”这个访谈活动意义越重大,感谢你们。

在苏联的留学经历最大收获是培养了我的自学能力。我们中国的留苏学生普遍都很努力,成绩也都比较好。我从大一到毕业是全优,全是五分,并且苏联同学来问我问题的很多,考试前他们爱借我的笔记本去看。到了四年级的时候,老师也教我们搞科研,带着我们做一些项目。我当时搞了一个石油焦炭来做生产试验,初步掌握了搞科研的方法。

我认为就是教师讲课要精讲,要启发学生思考。这一点我们很多老师至今仍然做不到,我们的老师讲课太依靠PPT,照本宣科的多,没有经过消化,没有融会贯通。我曾去听一个教师讲“石油天然气储藏”,就是照着书上的一、二、三念,不懂得提一些问题去启发学生,这主要是老师的功夫不到家。精讲或者启发式教育就是要提出问题,分析问题,再去解决问题。把问题解决后,你甚至还要考虑是不是有新的问题出现,讲课就是要这样讲,但是我们讲课基本都是满堂灌。我去听课,灌输得比较好的,我就打个八十分,要是能有一点启发学生的那种,那我就打得再高一点。我最近听了一次课,一个老师是先让学生看书,看完了老师提问题问学生,学生有不懂的他再来讲,这就很好,是启发式的教学方式,我觉得这个教学方法是比较好的,他是在引导学生学习,讲课前后连通,而并不是照着书念一遍完事。

记者: 您尝试过苏联老师的教学方法没有?您觉得在国内用这种教学方法的主要阻力在哪里?

陈 :苏联的教学方法对我是有深远影响的,我一般就是空手上讲台,从来不看讲义,考试也很严格。

我感觉最大的阻力是我们的老师始终是把学生抱着走,不敢放手。举个很典型的例子,在考试上苏联的方法很特别,老师准备考签,一个考签上三个题,一个班三十个学生就准备三十多张考签。所有考签上的题目除去相同的外加起来大约一共有五六十个题,涵盖课程全部内容,这样学生没法猜题。等到考试的时候,老师和助教坐在教室里,一次进来四个学生,然后抽考签,抽了题目之后就下去准备。半个小时后就到老师面前去答题。考试是面对面地进行,哪里有点不对老师就会发现,刨根问底地去追问你不会的地方,这有点像面试,每场考试都是这样(只有随堂实验会是笔试),而且这还不够,有的老师很绝,三个题目都回答对了,他会再随机给你加一个问题,答对了才能得到五分。第一个问完后再进去下一个,教室里面始终只有四个学生。但是也有作弊的,有个女生拿了一个小抄本,准备时就偷偷看,老师看到了也不管,等到去答题时,老师直接就换了个题目来问她,所以学生根本无法作弊。当时我们一门课要考三天,前两天学生复习、准备,最后一天考试,教师要在考场上整整坐一天,期末一般两个星期考四门课。苏联对考试极其重视,学生毕业之后分配工作就按照成绩排,成绩好的先选工作,这个对学生的学习也是一个促进。每一次期末考试之后,如果科目全优,还会把照片贴在墙上作为表彰。

苏联的教学方法对我影响至深

记者: 在苏联的留学经历对您的从教和科研带来了什么?您能否概括地总结一下苏联在教学方法上值得我们学习借鉴的地方?

陈 :在苏联的学习留给我最深的印象首先就是“精讲”。苏联的老师上课基本上是不带讲稿的,即使带着讲稿也是放在桌子上不看的,不像我们是照着念。他们也不像我们讲课那样是按照书上的章节依次进行的,而是按照教学大纲里规定的知识点来讲,所以老师讲的都只是一个个的知识点。另外,除《高等数学》等很少数几门课有规定的参考书外,他们没有固定的教材,根本就不要求学生买书。就像研究生一样,老师只列出这个课的主要参考书是什么,然后给学生列一大串资料或者杂志,说可以到图书馆去借,但图书馆也只有几本,不可能每个学生都借得到。所以上课时老师不会拿本教材在上面念,也没有PPT,都是在黑板上作图,对每个点都进行精讲。因此学生必须认真听和记笔记,如果不记笔记,就什么都没学到,考试前也无法复习。

莫斯科石油学院

第二,苏联强调培养学生的自学能力。比如说我们机械系的学生,要先学画图,先是画几何图,然后是画机械图。老师来上机械制图课的时候,是不讲的,就拿些零件来给学生画,而且每个学生要画的机械零件是不一样的。还有就是搞测绘,学生领了东西之后就自己去测,也不是把数据测完就完了,你必须要给老师交图。完成得比较好一点的,老师就会拿着这个图给你说哪里对哪里不对,但是不对的地方要怎么改,就要你自己去琢磨了,要你自己去看机械制图的国家标准,国家标准要求怎样你就要做成怎样,这就是苏联模式。教我们的一个老教授,学生最怕他了,他拿着学生交的图一看,如果你这个图画得不行,就只说一句“怎么搞的”,然后用红铅笔画一个大叉,你就得重画。

第三,他们还有一个特点是大作业多,课程设计也多。比如材料力学的一些分析,结构力学的一些测试等,就是大作业。还有就是要做一些课程设计,发下来的设计题目每个人都是不一样的,而且是分开做,不会说是把学生集中在一个教室由一个老师来进行辅导,都是自己做。比如设计手摇千斤顶、齿轮减速箱等,每个学生要设计的参数都是不一样的,学生之间抄都没法抄。怎么设计?你只能去图书馆借指导书来看。设计安排完之后,就会公布一个答疑时间和地点,而且也不安排作业和辅导,有问题学生自己去找他。那个时候没得电话,作业做完后你就自己拿去答辩,一对一地抠问题,而不是一大群人一起交。这样我们做的各种设计全靠自觉,对学生的自觉性要求很高,对老师的要求也很高,至少每个学生的作业老师都必须要改。

学生的实习也多,比如我们一年学习完了之后,就到莫斯科油田、巴库油田和一些海上油田去实习,炼铁炼钢都是直接去莫斯科附近的工厂参观,机械加工、工艺设计之类的是去格罗兹尼,每个学生都是根据自己的题目去对应的工厂实习。比如我的专业实习是在乌拉尔重型机械制造厂和化工设备制造厂,毕业设计是我一个人在古比雪夫的一个钻头制造厂搞了四个星期。此外,由我自己提出,经学校联系,我还到莫斯科汽车厂区参观实习,前后共三个月。

第四,在做实验上,他们的实验设备台套数并不多,一般只有十来套,甚至有的只有两三套。一个班三十个学生就不可能同时做一个实验,每名学生做的实验都是不一样的,因此老师也没法讲。他们的做法是这样的:每次实验课,学生要提前去借实验说明书,把该做的准备做好,然后进实验室前把实验申请书交给老师看,老师认为你都准备好了就会签字,然后你才去借实验仪器去做这个实验,做完了得到数据之后再拿去给老师看,老师觉得合格了再签字。下一次来做实验时就会检查你是否处理好了上一次实验的数据,还会提一些问题,你回答对了,老师再给你记录成绩,然后再审核你第二次实验的申请书。

“空手”上讲台讲的第一门课

记者: 我们了解到,学生普遍反映您的课教学效果好,讲解清楚,逻辑性强,实例生动,您的理论基础非常扎实,并且作风严谨,板书、画图都极为工整,特别是画图既好又快,同学包括老师都很佩服。您任教后三年就晋升为讲师,请给我们讲述一下您的教学故事。

陈 :1959年,留苏归国后我被分配到了四川石油学院。虽然我是四川人,却不知道有南充这么个城市,查了地图后才知道南充在哪儿。

学校才成立不久,上的都是基础课,还没上专业课,学校就安排一部分专业课教师搞教学检查,主要就是听课。我第一次听的就是董奉诚老师的高数课,我一听,觉得这个老师讲得很好,然后是听马静娴老师的课,也觉得很不错,而且当时老师对教学都很认真负责,无论是讲课、辅导答疑、批改作业都很认真,学生学习也很努力,教风学风都很好。

当时学校只有低年级学生,专业课要三四年级才上。当时的支部书记赵国珍老师就安排我到现场去搞钻头研究,1961年又到上海一个钻头厂去协助提高制造工艺,一直搞到九月份,是学校发来的一个电报把我叫回来的。回学校后才知道机械系一个教机械设计的老师是浙江人,实在不习惯南充的生活,回家后就不来了,他的课就只能另外找老师来上,结果找来的老师上着上着又吃不消了,所以学校就把我催回来顶替。星期五才回来,星期一就上课,备课时间都没有,而且正好该讲涡轮、涡杆传动,恰好是这门课最难讲的地方。

我对机械设计比较熟悉,心里还是有底的。首先机械制图的功底我还是有的,我中学时就学过画画,学画画的人立体感强。那时没有PPT这些东西,全靠板书,板书写得好事先得有板书设计。教我们数学的老师,一堂课就是一满黑板板书,下课铃响刚好就写完,这就体现了老师的准备充分,在头脑里面已经有一块黑板的样子了。并且在留苏期间,通过严格的制图训练,已经打下了很好的基础。我又把自己关在屋子里把要讲的内容仔细琢磨了一天,对板书作了认真设计,先默想几遍开头结尾,从头想到尾。上课时就把涡轮、涡杆立体图在黑板上一画,公式一推,学生很容易就听懂了,教学效果很好。那天上午我的课一上完,中午学校的广播就播出来了学生的表扬稿,说我课上得好,还导致厂炼厂机械58级的学生马上去系里面要求换老师,结果矿58、厂58的课都由我来上了。

后来石油部副部长周文龙来学校,李直副院长就把我的情况反映给了他,他在大会上讲了一句话:“石油学院有陈良浩这样的青年教师,还怕石油学院办不好吗?”。

记者 : 在您教学当中有没有对自己很不满意的时候?

陈 :有。那是我刚讲课不久,在给58级上课时学生很欢迎,而同一门课我给61级上时学生反映听不懂,我觉得有点尴尬。后来分析,师生两方面都有原因,61级学生家庭出身成分普遍比较好,但学习基础比较差,我没注意到他们这个年级的情况,我讲得也有点急躁。经过这一次教训后就再也没有这种情况出现了。

实践是最生动的课堂

记者: 1977年,您承担了宝鸡石油机械厂工大的“机械制造工艺学”授课任务。“机械制造工艺学”是一门实践性很强的课程,而此时您面对的学生,是一批有丰富实践经验的企业技术人员和管理人员,您是怎样完成好这个教学任务的?

陈 :其实我的实践经验一点也不差,这要归功于留苏期间的训练。当时在苏联,除了正规的实习之外,我有空也要去工厂,莫斯科汽车制造厂去得最多,有空就去。那个时候苏联管留学生的教授给他们厂长一打电话说我要去实习,厂长就满口答应,还指定了一个老技术人员做我的导师,我可以随便在工厂里面逛,有时候也会让我上手进行操作,我主要是看,看得很仔细。比如我去看他们做水龙头,爱问问题,一开始问师傅不答话,我看不行,我就去给他打下手,需要什么东西我就去给他拿,他一上午的任务十一点就完成了,师傅很高兴,就愿意和我说话了。我在莫斯科汽车制造厂前后一共呆了三个月,寒暑假都是在那里度过的。

在宝鸡石油机械厂“721工大”讲课时,那些老工人和技术员有实践经验,但是有一些问题的原因他们搞不清楚,无法从理论上解释。比如说车床夹工件,夹得长一点或者夹得短一点有没有区别?具体要多长多短?工厂里完全是靠经验,遇到比较复杂的问题就束手无策了。但这些问题是我早已遇到过并且搞明白了的,我是从力学上来进行分析,卡盘这个夹多长最好,夹多大的零件才是最稳的,SCI收录的论文里有一篇文章是专门来分析这个问题,只有用力学理论分析,道理才能讲清楚。我上课时就给他们讲这些,产生这些问题的原因是什么,我一讲,他们觉得有道理,就愿意听。并且你还能结合生产中的具体实例来分析,工人师傅马上就听明白了。比如说在刨床上加工一个圆形工件,并不是简单地调整螺丝就行了,调整螺丝还一定要注意把握平衡,你给他一分析,师傅们就说“喔,是这样啊”。又比如说为什么在车床上,用两头尖顶顶住车出来的阶梯轴还会出现不同轴度?车圆柱体时还会出现中间小的情况等。我每次上课都是打空手去的,从来都没拿着书或者资料去翻,工人师傅们就觉得我不简单。

在威斯康辛大学的两年

记者: 八十年代初,您在威斯康辛大学进修了两年,在国际权威杂志《ASME》学报发表了复杂刀具的数控刃磨研究方面的论文,这个成果很不简单,请给我们讲讲您在威斯康辛大学学习的故事。

美国威斯康辛大学

陈 :我是在威斯康辛大学做访问学者,指导教授是一个姓吴的美籍华人,主要是研究动态数据系统。这个系统就是把一件随着时间流逝看似杂乱无章的事情,根据观察无序的误差的变化,并作详细记录,然后用他的方法去分析,分析之后得出一个差分方程,再根据差分方程求解,预报出下一步的误差是多少,再想办法即时补偿误差以提高加工精度,是很高明的东西。

我做访问学者可以去搞科研,也可以去听课。听课也不要你交钱,但没有学分。听课之前要联系任课老师,问同不同意你去听课,如果是不同意你就不能去;搞科研就是跟着吴老板做他公司接的项目。我去后不久,吴老板对我说:“老陈,你能不能把这个群钻的数学模型写一个?”我看不明白,想这是什么数学模型?这时有一个上海去的访问学者写了一种拿给我看,我一看就明白了,原来是把群钻这个形状很复杂的东西完全用数学公式表述出来。我就说:“我把其余的十多种群钻的数学模型全写出来。”我历来对数学很感兴趣,数学的立体几何功底比较好,每一个形状都有不同的表面,每一个表面就用数学公式写出来,我不久就写出来了。后来吴老板来了问我写好没有,我说写好了,就把东西给他。他拿回去了,过了两天他对我说:“写得很好。你能不能用繁体字写出来,我拿到台湾去做学术交流。”后来听说吴老板从不轻易夸一个人写的东西。

那个时候他带了三篇文章到台湾去交流,其中一篇就是我的。我把文章复印了寄给学校,后来学习了计算机后,又对群钻的数学模型和刃磨方法进行了计算机模拟,并最终写出了英文版论文。吴教授还叫我把国内《群钻》一书的主要内容,加上他的博士研究生关于钻头研究的主要内容和我做的群钻数学模型等汇总起来写一本钻头方面的专著。但我完成了三章回国的时间就到了,吴教授提出要我延长三个月回国,我没有同意。后来看起来,可惜了这个机会。

记者 : 刚到美国时您对计算机相关知识还很陌生,能否给我们谈谈您是如何学习和掌握计算机技术的?

陈 :我基本上是去现学的,当时学习计算机用了很多时间。开始去学的时候,有个老师是专门教计算机绘图的,叫Marry,我给他说自己想学这个,他同意之后我就去了。教室里美国学生是每两人一台计算机,给了我一个,但我不知道怎么用,不知道该点哪里,Marry就来教我怎么用哪些键,他边讲我就边听、边记。就这样我慢慢地开始学,有时晚上弄到很晚,眼睛都弄痛了。开始觉得计算机离自己很远,后来就自己编程,慢慢觉得做起来很好玩,很有用。比如有些机械图很难画,还需要长期训练具备一定绘图基本功才画得好,费时费力。而我写个数学公式,通过计算机编程,机械图一下就出来了。如果要画个整体齿轮,学会计算机绘图后简单得很,我只画半边牙齿,编了一个程序,运行一下,整个齿轮就出来了。比如在学习变位齿轮时,齿轮画好以后,这两个齿轮要怎么啮合,变位齿轮怎样啮合,“齿轮”几何偏心、“运动偏心”是什么样子?一个有运动偏心的齿轮上有16个齿的形状各不相同,我都用计算机画出来了。一个台湾的研究生,学了这门课后还是画不出齿轮来,他觉得我的画得很好,我就把程序给他了。

记者 :您在威斯康辛大学这两年体会较深的是什么?

陈 :美国的科研条件是比较好的,设备确实先进,如果你有什么想法,要买什么东西,是比较容易实现的。比如我们搞精密制造,需要消除机械误差,就要买装置和一些精密仪器,他们能很快就弄好,但我们不行。而且他们的仪器也比较便宜,在美国只卖1000多美元的仪器,在我们国内要卖4000多美元。

美国的研究环境虽然比较好,但是对大陆去的人有相当严格的保密规定。我们到美国的工厂去参观,他们带你看,对提的问题一般都不会回答,什么也问不到,连机器型号他都不会说,参观的东西甚至与学的专业毫无关联,要求到他们的实验室去参观也不行。美国对台湾来的学生还要好些,在福特等一些汽车企业有台湾的技术人员,而这些技术人员都是和台湾留学生关系好些,台湾学生甚至可以去把图纸拿出来。在美国和在苏联时的情况完全不一样,苏联当时对中国留学生很好,我经常一个人到工厂去看,看到什么感兴趣的就问,并且也会回答你。

在美国时自己还想听下课,吴教授就说不要去听课,要专心搞科研,从实践中学习,比如他就很不赞成我去学英语。威斯康辛大学暑期有一个短学期,学校就开个了英语班,凡是到美国去的外国留学生无论是读硕士还是博士,都必须先学英语。学了两个月之后考试,考完之后分等级,考得好的可以自己跟班学习,考得差一点儿的也可以跟班学习但还要补习英语,考得再差点儿的就没门了。那时的学费是800美元,但欢迎中国访问学者参加,不收钱。我就要去学,当时吴教授说:“搞工作呢,学什么嘛。”我没听他的,就去学习了,学了两个月后考试,收到一个成绩单,总分87。中国访问学者考得最高的是90分,我当时考的成绩也可以直接跟班上课了,当时国家不准我们修学位,我也就没去学。后来回想,当时应该听吴教授的,可能收获更大些,因为他接手的研究项目多,比较重视实务,而当时在国内搞研究设备不足,没有这些条件。

对教研室主任的定位应向苏联学习

记者: 您在担任学院院长助理兼教务处处长期间,四川省教委授予我院教务处“省级优秀教务处”称号,请给我们谈谈您的工作理念和推进教学改革、加强教学管理方面的体会。

陈 :我的工作理念就是做一件事就要做好,要认真负责,你要么不做,一旦做了就要认真做好。我做教学管理工作的时间比较长,有一些想法,做了一些工作,也取得了一些成绩,但要持续提高教学质量,遇到的困难很多,有些问题也一直没有解决,比如课程建设、师资队伍建设、任课教师的双向选择以及教案情况和作业批改情况等教学检查,这些方面都还存在问题,想了一些办法,但是效果并不好。

我认为其中一个重要原因是我们一直以来对教研室主任的定位不对。教研室是一所大学最基本的教学、科研单位,教研室主任应该是管学术问题、搞教学研究的,不是来搞杂事的。说到这个地方,我就得讲讲苏联的情况,苏联每个教研室主任都有秘书,教研室主任主要是搞学术搞教学研究的,苏联的大学里教研室主任是很受人尊重的,超过了系主任。教研室主任最了解本学科专业的建设情况,最清楚每个教师的情况,对本学科、专业的发展需要做哪些工作,比如引进什么样的教师、怎样建实验室、课程建设、教改等等最有发言权。但我们的教研室主任成天忙于排课、写汇报材料等杂事、小事上,弄得高职称、高水平教师都不想当教研室主任。这和我们当学生时不一样,我们当学生时,教授都想当教研室主任,教研室主任都是教研室里学术水平、教学水平最高的人来当,再难的课教研室主任都拿得起来,教研室主任这个称号不得了!

由于对教研室主任的定位不对,使得很多工作无法落实到位。比如我曾经有个想法,毕业论文不是有个英文翻译吗,是否可以通过检查教师是不是认真看过这个翻译,来看教师的教学态度。我就想把毕业论文的英文翻译集中起来全部检查一遍,这个教务处没法查,只能是各个学院和外语学院的老师来查,我本来是想教研室主任多负责一点这方面的事儿,但你总得给点津贴嘛,但是给多少钱?一学期只给三十块钱,就连这么少都还要扯皮,这就没法了。

学校要发展 领导是关键

记者: 在您担任院长助理兼教务处处长期间,正是我校学科建设取得重大突破的时期。请谈谈您对“全院一心、锐意改革、发挥优势、力争一流”精神的体会。

陈 :这个说实话,我的工作主要是在教学上。对于“全院一心、力争一流”刚提出来时还不大理解,认为学校没那个实力,应该实事求是。直到争取来重点学科,重点实验室、中加天然气培训中心和联合国援建的完井中心等“三项工程”之后,我们才认识到学校做对了,学校领导看问题看得比较远,不这样我们学校就上不去。

对那个时候的学校,有一点是公认的,各个方面都指挥得动,学校想干什么事情,大家都愿意去,听领导的话。其中主要原因是张永一、张绍槐、葛家理他们领导班子的工作得到了大家的认可,威信高。比如张永一书记,他实事求是,好就是好,不好就是不好,风格直截了当,哪个单位没把事情搞好,就要把负责人找去谈话,甚至当众批评。比如学校礼堂刚修好地板就裂了,楼梯也有点问题,张永一去了一看,就说把负责人叫来,当面就批评处长。上班时,张永一提前一点到,往办公楼门口一站,没有哪个敢迟到。张永一到学生食堂吃饭,气氛热烈得不得了,学生也很喜欢他。

那个时候学校不仅学科建设搞上去了,在教学上也搞得很好。学校领导始终很重视提高教学质量,并且抓得比较实,不是只抓学科建设的。张永一书记就提出,学校发展不是只有科研一个拳头,而是要把教学和科研两个拳头都打出去。那时我们的高数统考是排在石油高校前列的,物理统考也是。我们的英语四级通过率达不到第一,第一是大庆,第二是石油大学华东,我们第三。但后来总公司组织评估,发现有的学校是牺牲了其他学科的时间来搞四级英语通过率的,所以我们的英语四级通过率排名也是很靠前的。

(本文已经陈良浩教授本人审阅)

【人物简介】

陈良浩,男,中共党员,汉族,教授,1934年2月出生于重庆永川。1959年7月毕业于莫斯科石油学院石油机械及设备制造专业,毕业后被分配到四川石油学院任教。1982年2月-1984年1月以访问学者身份在美国威士康辛大学进修。先后担任教研室主任、教务处处长、院长助理等职务。退休后任历届教学指导委员会委员,主编了“机械制造工艺学”教材,建立了多项教学管理规章制度,有6项专利。1991年获四川省优秀教师称号,1993年获四川省优秀教学成果奖二等奖,享受国务院政府特殊津贴专家。

| 来源:档案馆 | 审 核: | 编 辑: | 向发全 | |